諸羅樹蛙保育行動

🌱 你是否也懷念小時候在田埂間奔跑、在樹林裡探險的時光?最新研究指出,童年與自然的連結,是培養未來土地守護者的關鍵!

🌳 一項刊登於頂尖學術期刊《Biological Conservation》的突破性研究,由 Drescher, Kim 及

Warriner 攜手完成,深入探討了農村土地所有者的經驗,發現童年時期豐富的自然體驗,不僅在他們之中相當普遍,更顯著地培養了他們與自然之間深厚的情感紐帶 (呼應 Cleary 等人於 2020 年的研究)。

這項研究以嚴謹的科學證據告訴我們,那些看似微不足道的童年自然回憶,竟然對我們成年後與自然的連結產生如此深遠的影響!研究團隊發現,童年時期的自然經驗,能培養更強烈的自然連結感,進而影響他們如何管理和保護手中的土地 (正如 Lockhorst 等人於 2014 年的研究指出,與自然連結的增加會促使個體將自己視為自然資源保護主義者)。這一發現與 Lengieza 和 Swim (2021) 的觀點不謀而合,他們強調自然體驗在個體生命的不同階段 (兒童期和成人期) 都能促進與自然的連結。

更重要的是,這種與自然的連結並非僅僅是個人情感,它更進一步地內化為一種保護自然的身份認同,從而直接影響了他們在土地管理上的決策和實踐。這項研究的重要性在於提醒我們,童年時期與自然的每一次親密接觸,都在潛移默化地培養著未來地球的守護者。對自然的愛並非與生俱來,而是需要從小培養。

因此,我們每個人都應該成為推動自然教育的倡導者,為我們的孩子創造更多親近自然的機會,讓他們在真實的自然環境中學習、探索和成長。別再讓孩子們的童年侷限於室內空間,鼓勵他們探索戶外,感受自然的奧妙,這不僅有助於他們的個人成長,更關乎我們地球的未來!讓我們一起為下一代創造更多珍貴的自然回憶,讓他們成為愛護地球的一份子!

🌱 參考文獻

1. Cleary, A., Fielding, K. S., Murray, Z., & Roiko, A. (2020). Predictors of nature connection among urban residents: Assessing the role of childhood and adult nature experiences. Environment and Behavior, 52(6), 579-610.

2. Drescher, M., Kim, Y.H., Warriner, G.K. (2022). Private landowners' childhood nature experiences affect their feelings of connectedness-to-nature and land stewardship as adults. Biological Conservation, 274, 109713.

3. Lengieza, M. L., & Swim, J. K. (2021). The paths to connectedness: A review of the antecedents of connectedness to nature. Frontiers in Psychology, 12, 763231.

4. Lokhorst, A. M., Hoon, C., Le Rutte, R., & De Snoo, G. (2014). There is an I in nature: The crucial role of the self in nature conservation. Land use policy, 39, 121-126.

2025年4月14日早上是個大日子! 諸羅樹蛙生態教育館於大林鎮社團國小揭牌,象徵嘉義縣在邁向農工科技大縣同時,亦關注環境生態永續,生物多樣性課題。現場貴賓眾多。

除了揭牌外,南華大學高校長與翁縣長現場亦簽署MOU,透過大學研發能量,作為地方最堅強的後盾。上林社區水巡守隊,平林社區水巡守隊,南華大學水巡守隊,還有諸羅樹蛙保育聯盟生態解說員,荒野保護協會賴榮孝榮譽理事長,荒野嘉義分會會長許銘坤,三角里里長,北勢社區發展協會劉律師,大林鎮農會等地方長期關注環境生態的夥伴都共同參與。

此外,扶輪社3470地區,嘉義真愛扶輪社,彩虹扶輪社,大林扶輪社及民雄扶輪社社長捐贈學校教學器材。為教育館的永續經營奠定一個很好的基礎。

今日教育館的揭牌可說是傳承與創新,因為社團國小與諸羅樹蛙的淵源要追溯到2001年當時的校長劉英森以及家長會會長劉易錩的關注,因此今日兩位長輩來到現場,意義自是不同。

星雲大師說,社會透過大家集體創作,成就善緣。換句話說,集團創作就是因緣法,沒有因緣不能成事。能與人共存、共榮、共有就是集體創作。共識就是共同的認識、一體的想法、不強調自我』。不過本位主義下,不偏執、放下我是一門要修的課。

第一屆以諸羅樹蛙保育聯盟的角色,辦理的諸羅樹蛙解說員培訓,在10/9開跑。本次報名的夥伴有來自平林里、上林里、還有大美里、吉林里、中坑里的夥伴,可見我們真的跨出去了 ! 保育本來就不分人、不分區,只要有心大家都可以參與。第一堂課,當然還是要讓大家清楚”生態旅遊”是什麼,其操作為何要謹慎小心。

今年多了幾項特別的。

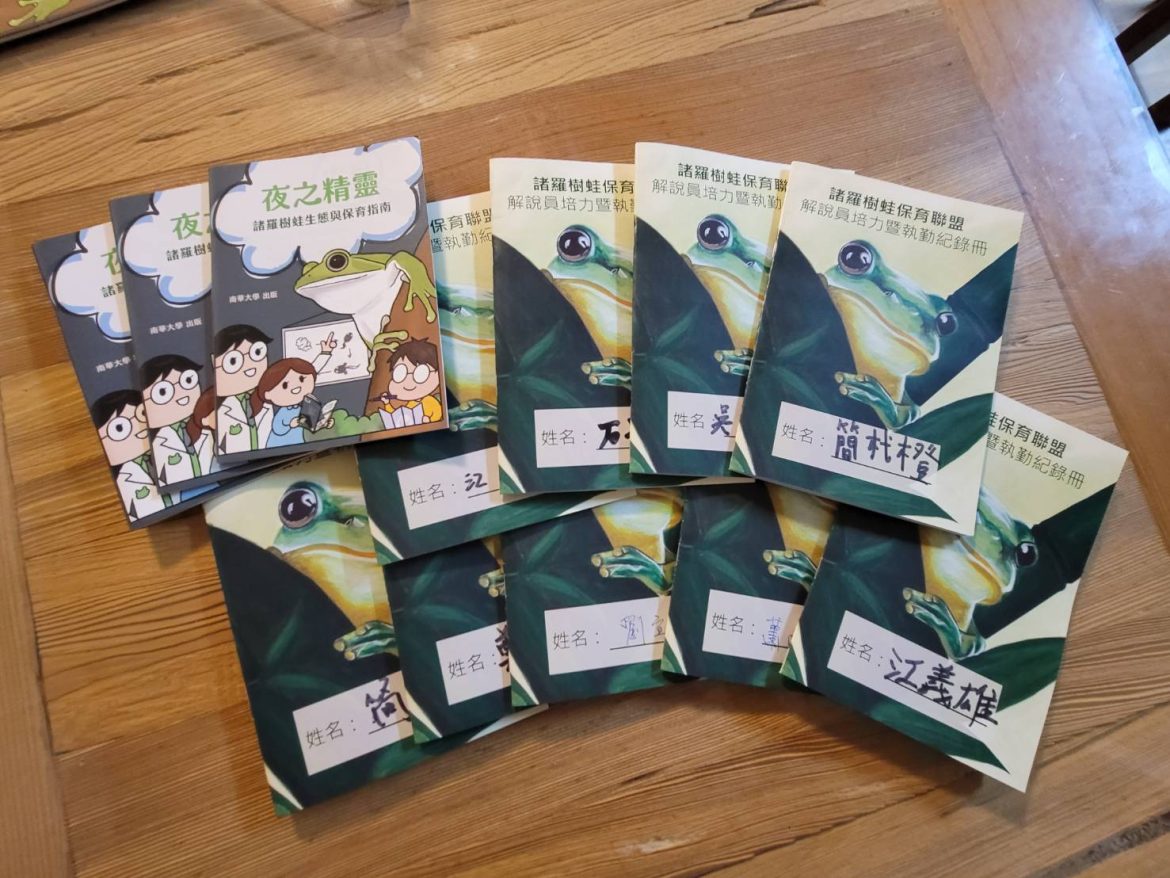

1. 人手發一本”夜之精靈”諸羅樹蛙保育指南。

2. 以保育聯盟的身分,核發了解說員培力暨值勤紀錄冊,裡頭將記錄下解說員的培訓過程餐與的課程,以及未來解說時數的累積。

3. 最最最特別的是,賞蛙活動進化了,不再是蛙季才能看到樹蛙,也不再是進到竹林才能看到樹蛙,我們把樹蛙請進VR裡了!

南華大學旅遊系為了讓學生在解說課程中更有臨場感,於是建置了VR解說影像系統。今年也收集了竹林里諸羅樹蛙的影像,讓遊客可以在任何季節都能體驗賞蛙,想要體驗VR賞蛙,請跟聯盟聯繫喔!

雲林古坑一帶,也是諸羅樹蛙大本營之一,日前由社區年輕有為的總幹事Frank邀請南華大學許澤宇老師來到井頭教室帶領生態調查與解說課程。

今日則由保育聯盟解說員”羿勳”實際帶麻園愛蛙的夥伴們找蛙技巧,做蛙調。參與的夥伴們還自主成立”麻園樹蛙巡守隊”,加入巡護關心諸羅樹蛙的行列。

麻園的夥伴加入,讓諸羅樹蛙保育聯盟從原本的跨社區聯盟,進階到跨行政轄區聯盟了,多了新的夥伴,更增添了守護樹蛙的信心。

不過,不確定是否受到去年古坑大規模防治登革熱的影響,調查當中隱約感受到樹蛙的數量未如過往的多,不少原本有蛙叫的區域,今年安靜了許多,著實令人感到憂心。但是,也唯有藉由大眾力量,以及調查工具的協助,盡快建置樹蛙定期普查機制,才能有效掌握諸羅樹蛙數量的興跌。

無論如何,非常開心與感恩,見到麻園的夥伴們自主成立”麻園樹蛙巡守隊”!

慈心基金會的夥伴已經連續數年來到大林關心諸羅樹蛙保育議題,今日再度來到上林社區活動中心,由雙標章(綠色保育標章、諸羅樹蛙友善棲地標章)農友謝汶勳、及荒野協會暨本聯盟資深解說員簡文科到場分享參與諸羅樹蛙保育的心路歷程。

慈心基金會是綠色保育標章(簡稱綠保標章)的推手,長年來致力推動友善耕種,因為”諸羅樹蛙”也是綠保標章重要的保育標的物種之一,幾年來基金會皆持續來到保育現場,關心在地的樹蛙保育狀況。

青農謝汶勳已經可以說是元老級的樹蛙保育筍農,他與大家分享兼顧生態保育下,竹筍生產的甘苦談。

簡文科,也就是大家口中的”科P”,本身是荒野協會的夥伴,更可以說是元老級的諸羅樹蛙生態解說員,分享樹蛙面臨的威脅與保育困境。

上林社區活動中心是元老級的樹蛙保育基地,永遠為環境友善、生態保育教育而開放,就像教室裡的匾額所說”眾志成城”,來到這裡的講師與學員,集眾之志向,終可成就綠色保育城。

千呼萬喚始出來,愛諸羅~諸羅樹蛙聲景調查APP總算與大家見面,系統還在測試調整中,但是,先睹為快,這是一個包含專家調查與公民參與的樹蛙調查APP。導入藉由音響傳播的理論專業,促成聽音辨位,讓全民蛙調成為可能,也希望透過親子互動參與調查,喚起大家對諸羅樹蛙的關注。